| ミユビシギ | |||

|

|

||

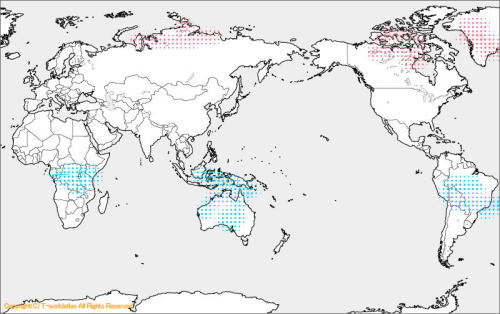

| 暮らしとの関わり こちらも再会組だが、やはり昨年に続き連続して観察できた。今年(2016年)は9月12日から同30日までの長期滞在だった。この鳥も内陸の石黒は行かないと思う。 昨年気になっていたことがあった。ミユビシギは砂地にいるイメージがあるが、昨年観察されたたった1羽はテトラポット上で休んでいた。コンクリートの上のミユビシギには違和感がある。今年は、2~3羽が滞在してくれたが、ほとんど波打ち際の砂の上だった。しかし、1回だけ写真のようにメダイチドリ(後ろ向き)とともにコンクリートの防波堤の上に来た。ミユビシギがコンクリートの上にも時々来ることが分かった。胸に引っかかっていたものが取れた。 今年は2から3羽が9月に柏崎のわずかに残された砂浜海岸に滞在した。徹底して波打ち際の砂の上や浅い海の中にいた。近くに小さな汐だまりもできていたが、そこには行かなかった。トウネン、シロチドリ、ハマシギなどはそこに行って、餌を採っていた。 しかし、ミユビシギは全く行かなかった。徹頭徹尾波打ち際だった。何故なんだろうか。ミユビシギの名前は後趾がないことからのネーミングと思う。ミユビシギは前述のとおり砂浜の波打ち際で多くの時間を過ごす。この徹底した砂浜へのこだわりが“ミユビ”に関係するのか、よく分からない。“ミユビ”と砂浜の移動は関係があるのか。このように進化したことに砂浜が関わるのか。分からないことだらけである。(情報提供-長谷川) 繁殖地と越冬地を下掲載の地図上に示してみると、その長大な渡りの距離に驚く。WEB上で調べてみると、「北極圏から南半球まで7千㎞を一っ飛び」などという文章が見られる。 まさに驚嘆すべき能力である。 写真2015.10.1 長谷川 柏崎市 名前の由来にもなっている三本の趾(指)→三指  写真2015.10.1 長谷川 柏崎市 写真2015.10.1 長谷川 柏崎市繁殖地と越冬地  作成 図解責-編集会 |

解 説 シギ科 繁殖地はユーラシア大陸や北アメリカの北極圏、グリーランド。越冬地は中央アメリカから南アメリカ、アフリカ、東南アジア、オーストラリア方面で、長距離の渡りをする種類として有名である。 日本では旅鳥として春秋の渡りの時期に見られるが、本州中部以南の地域では、冬鳥として越冬しているものもある。 また繁殖を行わない若鳥は、7、8月にも日本に留まっていることがある。 体長は約19㎝。大部分の個体には後指(第一趾)がなく、これが和名の由来となっている(下写真・左下写真)。まれにわずかな痕跡程度の第一趾がある個体もある。 冬羽は全身灰白色で翼の縁の部分が黒い。夏羽では頭と背中、羽は赤褐色で、腹と喉が白色である。雌雄同色。嘴と足は黒色。 砂浜の波打ち際を走り回りながら、貝類や甲殻類、昆虫類などを捕食する。岩場の海藻類や苔類を食べることもある。 鳴き声は「チュ、チュ」と聞こえる。 日本ではいくつかの都道府県でレッドリストの指定を受けている。 足の特徴   作成 図解責-編集会 |

||