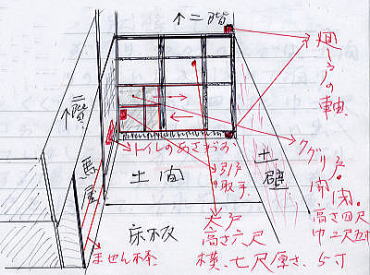

| 昔の家のつくり 田辺雄司 石黒では、昔の百姓家はすべて曲がり屋〔L字形〕で、曲がりの部分〔主屋から突出した部分〕には農耕用の馬や牛を飼う場所と大小の便所がありました。便所の地下には六尺もん〔径やく2mの桶〕三尺もん〔径やく1mの桶〕がふせてありました。 土間口〔入口〕から入った場所は「ニワ」と呼び大抵の家が土間でした。そこで稲の脱穀をはじめ農家の家〔うち〕仕事をしました。しかし、土間では何かと不便なことがあり、板張りの床に改造する家が増えてきました。しかし、すべての家が板張りにしたわけではなく依然として土間の家もありました。 また、大きな構えの家では、土間口には「回し戸」あるいは「大戸と呼んだケヤキづくりの重い戸が立ててありました〔下図参照〕。

回し戸は普段は開けしめをせずに回し戸の片隅に「くぐり戸」と呼ぶ高さ4尺〔約120㎝〕幅2尺~2尺5寸〔約60~75㎝〕の小さな出入り口があって普段はそこから出入りしていました。しかし、冠婚葬祭や冬季の馬屋の肥あげ・馬肥えあげ〔敷き藁を替えて古い敷き藁を屋外に積んで堆肥にする〕の時には回し戸を開けました。 一方、土間口に回し戸のない家もありましたが、そういう家では戸の代わりにムシロが2枚下げてありました。入るときには、ムシロをめくってくぐるようにして入るのです。更に、土間から座敷に入るところにも戸がありましたが、やはり、戸の代わりにムシロを下げておく家がありました。 以下、入口の戸の代わりにムシロを下げた家のつくりについて少し記してみたいと思います。〔※300年くらい前には大抵の家がこの造りだったと思われる〕 土間から座敷に入りますと、そこは座敷で地炉〔囲炉裏〕のある部屋でした。地炉には、孟宗竹の中に丸い棒を差しいれた自在鉤がありました。座敷には縁板は張ってなく土間の上に水はけをよくするために丸太が敷いてありその上にヨシズを敷いてありました。更にその上にワラやワラくず〔稲の茎の包の部分〕をぎっしりと敷き詰めてその上にムシロが敷き詰めてありました。 ですから、座敷に入ってムシロの上を歩くと布団の上を歩くようにモクモクして落ち着かない感じもしましたが慣れるとなかなか快適なものでした。また、こうした家は高さが低いために天井も低く囲炉裏の火による暖房がよく効いて温かいものでした。 そんなわけで、冬には村人たちが柔らかに叩いたワラを持ってやってきて地炉の周りで四方山話にお茶を飲みながらコデナワやスベナワないなどをしたので、いつもにぎやかであったと聞きます。 しかし、昭和30年代に入りますと生活改善運動が盛んになり、保健衛生上問題があるとして役場から村で改善するようにとの指導がありました。それで、当時のオモダチ衆で木材を出し合って根太を通して縁板を張り、入り口にも板戸を取り付けました。 その後こうしたつくりの家は姿を消してしまいました。同時に先述した回し戸も次第に姿を消し昭和45年頃には村には回し戸のある家は一軒もなくなりました。 |